DROHNE EURO HAWK

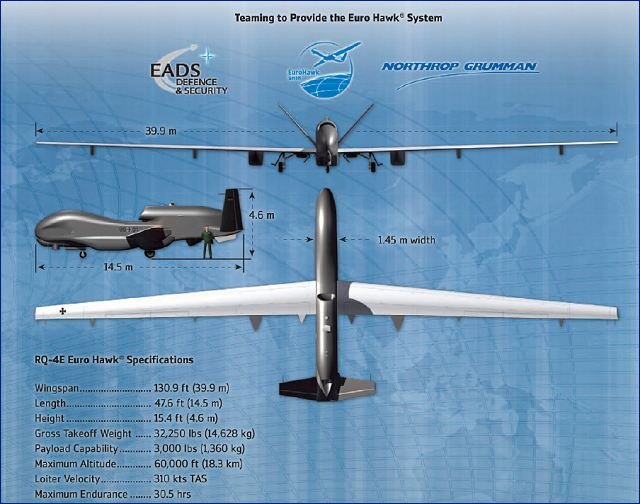

Die EURO HAWK DROHNE basiert auf dem von Northrop Grumman hergestellten Global Hawk RQ-4. Im Vergleich zu dieser von der US Air Force eingesetzten Drohne unterscheidet sich dieses System durch eine neue Missionsausrüstung mit einem von EADS entwickelten Signalaufklärungssystem SIGINT (SIGINT = Signal Intelligence) Das deutsche Verteidigungsministerium hat am 31. Januar 2007 den Vertrag über Entwicklung, Erprobung und Unterstützung des SIGINT-Missionssystems mit einem Auftragsvolumen von €430 Mio. an die EuroHawk GmbH, einem von EADS und Northrop Grumman Corporation gegründeten Joint Venture, vergeben. Das SIGINT-System entspricht den Anforderungen des Bedarfsträgers nach weiträumiger Erfassung von Funk- und Radarsignalen (COMINT/ELINT). Darüber hinaus wird EADS die Bodenstationen zur Auswertung der erfassten EURO HAWK-Daten als Teil einer integrierten Systemlösung an die Bundeswehr liefern. Die Auslieferung des ersten Demonstrators soll 2013 erfolgen. Es ist geplant, weitere vier UAVs zwischen 2011 und 2014 auszuliefern. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk ist eine Drohne, die von Northrop Grumman's Ryan Aeronautical Center, San Diego, Kalifornien produziert wird. Als hochfliegender Langstreckenaufklärer ersetzt es derzeit die letzten Versionen des berühmten Spionageflugzeuges U-2. In Deutschland wird sie als Unbemanntes Luftfahrzeug (engl. UAS=unmanned aircraft system) klassifiziert und unter dem Namen EURO HAWK eingesetzt werden. Die NATO hat sich zur Gefechtsfeldaufklärung und -überwachung, hier Alliance Ground Surveillance (AGS) genannt, ebenfalls für dieses System entschieden. Die RQ-4B ist das bisher größte in Serie gefertigte militärische unbemannte Flugzeug der Welt. Die RQ-4 ist ein hochfliegendes (fast 20 km Höhe), ausdauerndes (bis zu 40 Stunden) Aufklärungsflugzeug, das autonom (unbemannt) und satellitengestützt weltweit Missionen fliegen kann (UAV: Unmanned (Uninhabited) Aerial Vehicle/Unbemanntes Luftfahrzeug). Das Fluggerät ist jedoch nicht im klassischen Sinne durch einen Joystick ferngesteuert, sondern es fliegt, nach dem Muster der Flugführung in der modernen Verkehrsfliegerei, Start, Flugweg und Landung programmiert über Computer und damit automatisch ab. Der Pilot am Boden ist über Datenfunk, direkt und über Satellit, zu jeder Zeit mit den Systemen an Bord verbunden und kann wie ein Pilot an Bord Änderungen/Umsteuerungen vornehmen. Das Fluggerät nimmt am allgemeinen Luftverkehr teil (auch bei Start und Landung), hat die entsprechenden Systeme an Bord (Transponder, TCAS) und ist nach den Bauvorschriften für Verkehrsflugzeuge ausgelegt (Festigkeit, Flugsicherheit, Redundanzen, Ausfallsicherheit etc.). Der Pilot am Boden ist über ein Relais an Bord mit dem Flugfunk verbunden und kann z. B. jederzeit mit den Fluglotsen Kontakt aufnehmen oder von ihnen Anweisungen erhalten. Eine Videokamera am Bug liefert live eine Sicht auf den Flugweg ("See and Avoid") an den Piloten am Boden. Notverfahren und Ausweichlandungen sind in den Flugführungscomputern einprogrammiert und jederzeit manuell oder automatisch ausführbar. Zum Sicherheitskonzept gehört es, dass bei Verlust der Verbindung zum Piloten das Flugzeug seinen vorgesehenen Kurs weiterfliegt und auch die Landung durchführt. Bei Ausfällen am Flugführungssystem geht das Flugzeug in vordefinierte Warteschleifen und ggf. vorgesehene Absturzräume bis zum Erhalt neuer Flugführungsbefehle. Da die Flugführung vierfach redundant ausgelegt ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ausfalles sehr gering. Die Piloten für Start und Landung sind in der Regel in einer Bodenstation am Start- und Landeplatz lokalisiert. Der Pilot während der Mission kann auch in (weltweit) dislozierten Bodenstationen sitzen. Ausgestattet mit hochauflösenden CCD-Kameras für Tages- und Nachtsicht, die auch infrarotempfindlich sind, sowie mit allwettertauglichem Seitensichtradar, kann sie aus bis zu 20.000 Metern Flughöhe jedes Objekt erkennen. In Kombination mit ihrer langen Flugdauer kann sie innerhalb von 24 Stunden ein Gebiet von der Größe Griechenlands komplett aufklären. Northrop Grumman plant ab Mitte 2011 Tests für eine autonome Luftbetankung der RQ-4, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten noch verbessern würden. Um jederzeit die aktuelle Position bestimmen zu können, ist der Global Hawk mit den üblichen Navigationssystemen und Differential-GPS ausgerüstet. Angetrieben wird das Flugzeug durch ein Turbofan-Triebwerk mit einer Ansaugöffnung oberhalb des Rumpfes, dem Rolls-Royce AE 3007H, wie es auch in den Passagierflugzeugen der Embraer-ERJ-145-Familie Verwendung findet. Zum System gehören verschiedene Bodenstationen, das LRE (Launch and Recovery Element) und das MCE (Mission Control Element): Das LRE enthält die Systeme für Start und Landung, die Steuerung des Fluggerätes im Fluge und den Arbeitsplatz des Piloten, stellt also quasi das Cockpit dar. Es muss zwingend im Bereich des Start- und/ oder Landeplatzes sein, es hat nur auf ca. 250 km Reichweite mögliche Funk- und Richtfunkverbindung zum Fluggerät. Das MCE enthält die Systeme zur Steuerung des Missionssystems an Bord des Fluggerätes, zum Empfang und Auswertung der Daten an mehreren Arbeitsplätzen und Weiterleitung an den Nutzer. Zudem hat das MCE noch Platz und Ausrüstung für den Piloten, um das Fluggerät vom LRE nach der Startphase zu übernehmen und während des Fluges zu steuern bzw. nach Bedarf umzusteuern. Zur MCE gehört eine Parabolantenne von ca. 6 Meter Durchmesser für die satellitengestützte Kommunikation und Datenübertragung. Dadurch kann sich die MCE theoretisch und geschützt an jedem Punkt der Erde befinden. Beide Stationen sind einzeln in NATO Standard Containern mit eigener Stromversorgung und Klimatisierung untergebracht. Bei der RQ-4E EURO HAWK handelt es sich um eine Variante der RQ-4B (Block 20) für die Bundeswehr, dessen Sensorik von EADS stammt. Dabei wird die RQ-4E komplette SIGINT-Aufgaben übernehmen. Die Drohne wird mit ihren Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeiten das Flugzeugmuster BREGUET ATLANTIC BR-1150M in Deutschland ersetzen. Die Planungsarbeiten hierzu wurden im Januar 2000 bei der Friedrichshafener Dornier GmbH begonnen, damals noch selbständig innerhalb der EADS, als sich Projekte mit bemannten Aufklärungsflugzeugen als zu teuer und auch bereits als technisch überholt erwiesen hatten. Zum Jahresende 2002 fanden auf dem amerikanischen Edwards-Luftwaffenstützpunkt (in Kalifornien) erste Flugversuche statt, bei dem ELINT-Aufklärungssensoren der EADS aus Ulm an Bord einer RQ-4A Global Hawk mitgeführt und bereits funktional getestet wurden. Dabei wurde auch der Datenversand von der Drohne zu einer Bodenstation über Direktverbindung getestet. Dieser Test gilt als Erstflug im EURO HAWK-Programm. Ab dem 21. Oktober 2003 führten die US-Luftwaffe, die Bundeswehr und die Herstellerfirmen Northrop Grumman und Dornier/EADS innerhalb zwei Wochen sechs Testflüge mit dem Prototyp 01 der RQ-4A und dem EADS-Sensor unter operationellen Bedingungen durch. Die Drohne war zuvor in einem 20stündigen Flug nonstop von der Edwards Air Force Base in Kalifornien nach Nordholz geflogen und gelandet. Dort beim Marinefliegergeschwader 3 war die komplette Infrastruktur von Bodenstationen, LRE, MCE und eine Auswertestation von EADS aufgebaut, um über der Nordsee in knapp 19.000 m Höhe verschiedene Sensortests mit zeitgleicher Übertragung und Auswertung der gesammelten Daten an die Bodenstationen zu absolvieren. Die Datenübertragung erfolgte dabei noch über eine Direktverbindung; das Fluggerät war für die Steuersignale über das Satellitensystem Inmarsat mit der Bodenstation verbunden. Im Oktober/ November 2004 wurden dann die für COMINT vorgesehenen Ausrüstungskomponenten in einer Transall C-160 der WTD 61 in Manching erprobt. Am 31. Januar 2007 haben das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) und die in Friedrichshafen ansässige EuroHawk GmbH als auftragnehmende Agentur der Firmen EADS und Northrop Grumman einen Vertrag zur Lieferung eines Prototyps im Jahr 2010 und die Option für vier weitere Systeme in der Zeit von 2011 bis 2014 mit der EADS SIGINT-Ausrüstung geschlossen. Der Auftrag hat ein Volumen von 430 Mio Euro, andere Quellen sprechen von 1,3 Mrd. Euro. Der Flugbetrieb soll durch das Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann" vom Fliegerhorst Jagel durchgeführt werden. Die RQ-4E wird in Palmdale/Lancaster in Kalifornien in den Skunk Works gebaut und zur Ausrüstung ohne das SIGINT-System nach Deutschland geflogen. Die Endausrüstung, Erprobung und Übergabe an die Bundeswehr erfolgen dann am EADS-Standort Manching. Die Strukturmontage des ersten Exemplares wurde im Juli 2009 durch Northrop Grumman abgeschlossen, woraufhin der Rollout am 8. Oktober 2009 stattfand. Nachdem die Überführung des Flugzeuges nach Manching zur Einrüstung der Sensoren ursprünglich für Anfang 2010 vorgesehen war, erfolgte der Erstflug am 29. Juni 2010 von Palmdale zur Edwards Air Force Base. Am 21. Juli 2011 traf die erste Maschine zur Einrüstung der Aufklärungselektronik in Manching ein, am 12. Oktober 2011 wurde die Aufklärungsdrohne dort der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt.